『終末格差 健康寿命と資産運用の残酷な事実』

「老後生活を年金に頼ることができるのか? 退職後の生活に備えて、どれだけの貯蓄が必要か? 要介護になったとき、十分なサービスを受けられるか? 医療技術は、今後どれだけ進歩するか?」と問いかけている本があります。

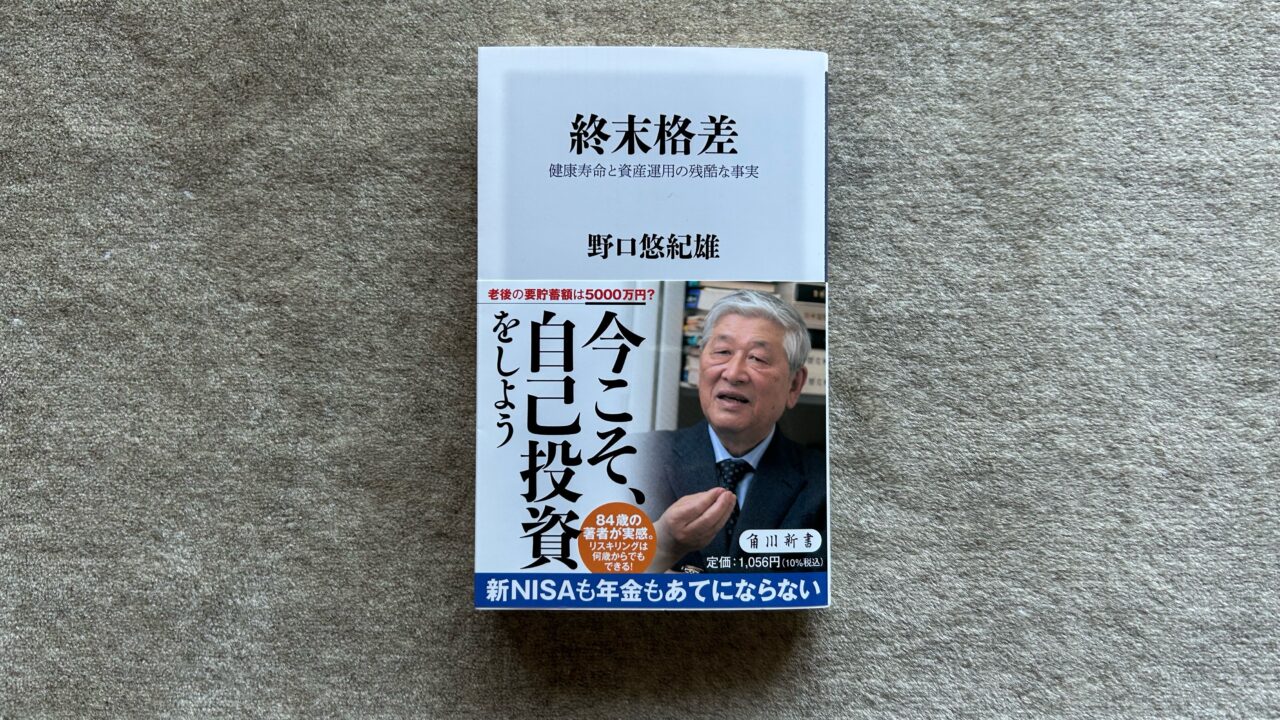

本日紹介するのは、東京大学工学部卒業、大蔵省入省、イェール大学ph.D.取得、一橋大学教授、東京大学教授、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを歴任、現在は一橋大学名誉教授の野口悠紀雄さんが書いた、こちらの書籍です。

野口悠紀雄『終末格差 健康寿命と資産運用の残酷な事実』(角川新書)

この本は、将来の日本を念頭に置きつつ、定量的な分析と見通しを行い、国民の1人1人がこれからの生活を考える場合に必要なデータを提供、年金制度など社会全体としての問題だけでなく、老人ホームの選択などの具体的なテーマも取り上げている書です。

本書は以下の9部構成から成っています。

1.広がる終末格差

2.老後資金としていくら必要か?

3.投資戦略で老後を守れるか?

4.団塊ジュニア世代がこれから直面する厳しい老後

5.公的年金は老後生活の支柱となるか?

6.介護保険は破綻しないか?

7.期待される医療技術の進歩

8.高齢者の負担増が進む

9.終末格差を克服するのは、自分への投資

この本の冒頭で著者は、「本書は、『現代ビジネス』『東洋経済オンライン』『ビジネス+IT』『ダイヤモンド・オンライン』に公表した記事を基としている。」と述べています。

本書の前半では、「広がる終末格差」「老後資金としていくら必要か?」および「投資戦略で老後を守れるか?」について以下のポイントを紹介しています。

◆ 終末格差が拡大している

◆ 年金だけで老後生活ができるとは、政府は言っていない

◆ 老後資金としていくら必要かは、用いるデータによって結論が異なる

◆ 新NISAが老後資金問題の救いの神になるとは限らない

この本の中盤では、「団塊ジュニア世代がこれから直面する厳しい老後」および「公的年金は老後生活の支柱となるか?」について解説しています。主なポイントは次の通りです。

◆ 団塊ジュニア世代には非正規が多く、厚生年金に加入していない者も多い

◆ 賃金は50代にピークになるが、その後は低下する

◆ 今回の財政検証では、現実的な実質賃金見通しでは、所得代替率が大きく落ち込む

◆ 今後も人口高齢化が進むため、年金支給開始年齢の引き上げが議論の対象になるかも

本書の後半では、「介護保険は破綻しないか?」「期待される医療技術の進歩」「高齢者の負担増が進む」および「終末格差を克服するのは、自分への投資」について説明しています。主なポイントは以下の通りです。

◆ ほとんどの要介護者は自宅で介護保険サービスを受けている

◆ 介護分野の賃金は低く、人手不足が加速している

◆ 医療技術の進歩が期待されている、とくに再生医療、遺伝子治療、免疫系の技術

◆ 医療保険、介護保険で高齢者の負担は増加している

◆ 高齢者も働き続け、社会とのつながりを維持すべきだ

あなたも本書を読んで、終末格差が広がっている現実を理解し、健康寿命を延ばし、資産運用を成功させるポイントを学び、実践していきませんか。

ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のyoutubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。

https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ

では、今日もハッピーな1日を!【3655日目】