『定年後、その後』

「定年後には、さらに『その後』がある」――そんな新しい人生のステージを提示し、70代の生き方をリアルに描いた一冊があります。

本日紹介するのは、1954年神戸市生まれ、京都大学法学部卒業後、生命保険会社に入社し、人事・労務、経営企画、支社長などを歴任。47歳でうつを経験したことをきっかけに、「働く意味」をテーマに取材・執筆・講演を開始。50歳から執筆活動を本格化し、2015年に定年退職。以後、神戸松蔭女子学院大学教授を務め、現在は作家として「人生100年時代の働き方・生き方」を発信し続ける楠木新(くすのき・あらた)さんが書いたこちらの書籍です。

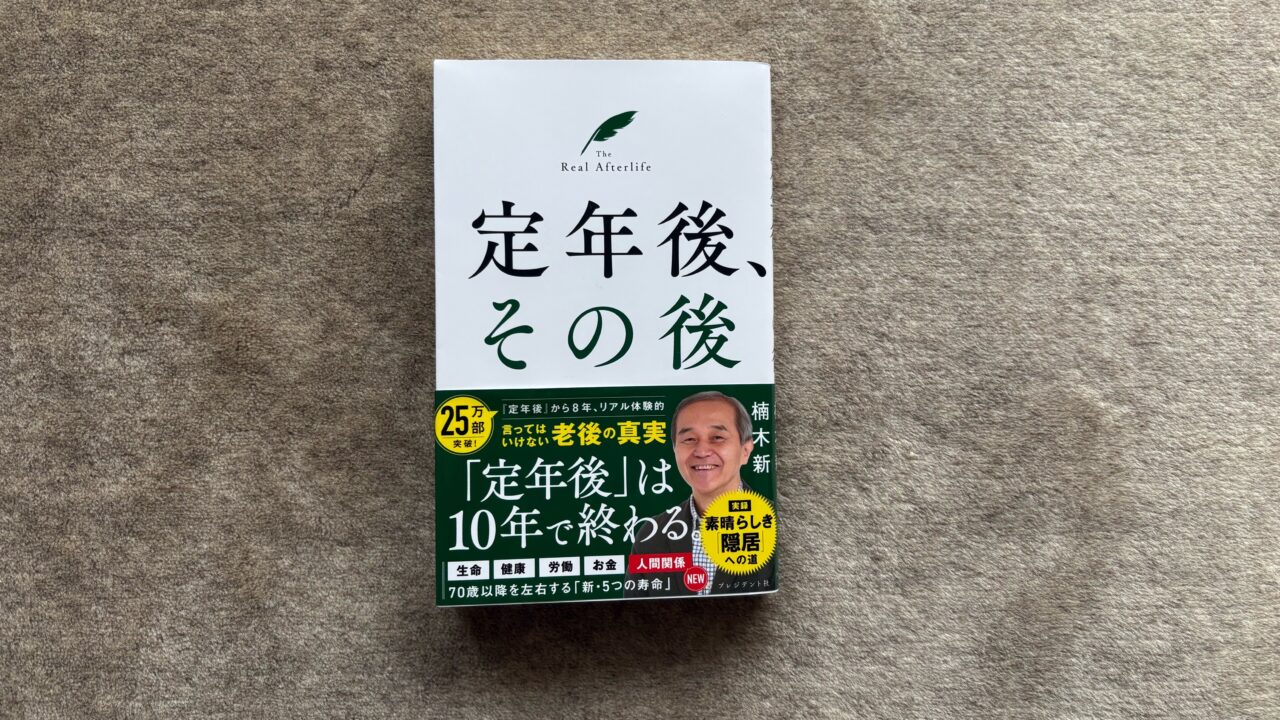

楠木新『定年後、その後』(プレジデント社)

この本は、25万部を超えるベストセラー『定年後』(中公新書)の続編として、著者自身が70代を迎えた現在の実体験をもとに、「定年後10年の先」に訪れる “本当の老い” をどう生きるかを語る人生論です。

60代はまだ現役の延長線上にあり、70代になるとキャリアの残像が消える――。そんな「定年後、その後」にこそ、人生の真価が問われると著者は説きます。

本書は以下の6部構成から成っています。

1.定年後は10年で終わる

2.年齢を重ねる意味合い

3.生涯現役を目指す

4.居場所を発見する

5.私の「定年後、その後」の取り組み

6.老いと死と隠居

本書の前半では、「定年後は10年で終わる」および「年齢を重ねる意味合い」について解説しています。主なポイントは以下の通りです。

◆ 定年後の10年間は“過去の延長線”として生きられるが、その先に真の老いが訪れる

◆ 60代は“現役の匂い”を残すが、70代でキャリアの影響力は完全に消える

◆ 人生は「役割の喪失」から「存在の回復」へと軸を移す時期に入る

◆ 年齢を重ねる意味は“減ること”ではなく、“深まること”にある

◆ 「老いの哲学」を持つことが、後半生を豊かにする出発点になる

この本の中盤では、「生涯現役を目指す」および「居場所を発見する」を中心に、70代をどう “再設計” していくかが具体的に示されています。主なポイントは次の通りです。

◆ 「働く」ことを収入よりも“貢献”として再定義する

◆ 体力の衰えを受け入れながらも、「挑戦」をやめない

◆ 生涯現役とは、“仕事”ではなく“社会との接点”を持ち続けること

◆ 居場所とは「評価」ではなく「共感」でつながる場である

◆ 「地域」「趣味」「学び」など、複数の居場所を持つことで孤立を防ぐ

本書の後半では、「私の『定年後、その後』の取り組み」および「老いと死と隠居」というテーマのもと、著者が70代で実践している生き方の工夫が紹介されています。主なポイントは以下の通りです。

◆ “毎日を区切る” ことで、時間の価値を再発見する

◆ 老いを「衰え」ではなく「自然な変化」として受け入れる

◆ 「隠居」は社会から離れることではなく、自分と深く向き合う生き方

◆ “いい顔” で生きることが、人生の最終章を豊かにする秘訣

◆ 「もう一度、自分の人生を主役として生き直す」――それが “定年後、その後” の目的

本書の魅力は、著者自身が “定年後” を実際に生き抜き、さらにその “先” を体験して語っている点にあります。

単なる老後論ではなく、「人生の連続性」に視点を置き、どの年代でも再び主役になれる “人生再生のモデル” を提示しています。

「生涯現役」「居場所の発見」「いい顔で生きる」――これらのキーワードは、誰にでも訪れる “その後” を前向きに照らす灯りになるでしょう。

まさに、人生100年時代の新しい “生き方教科書” です。

ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。

https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ

では、今日もハッピーな1日を!【3898日目】