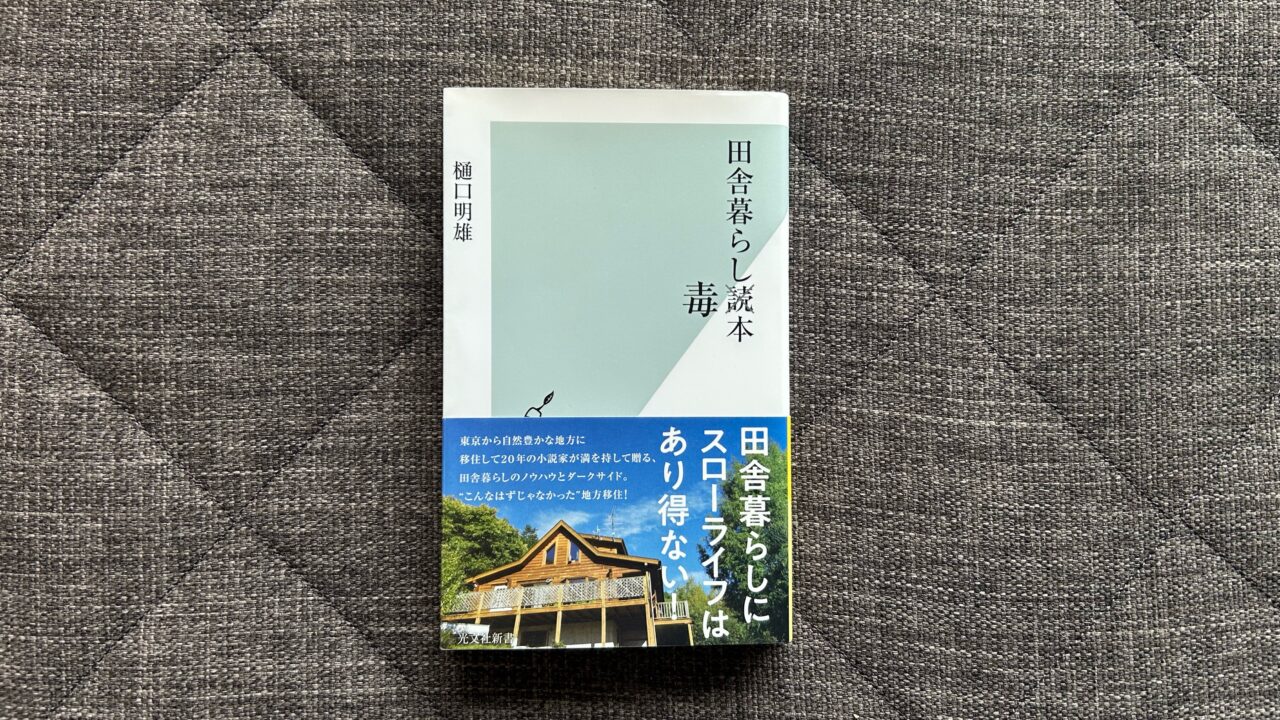

『田舎暮らし毒本』

「田舎暮らしには“キレイゴト”だけでは語れない現実がある」――そんな強烈なメッセージとともに、20年以上の移住生活を送る作家が警鐘を鳴らす一冊があります。

本日紹介するのは、アウトドア小説の第一人者・樋口明雄さんによるこちらの書籍です。

樋口明雄『田舎暮らし毒本』(光文社新書)

この本の冒頭で著者は、「田舎でのんびり暮らす、定年退職後はスローライフ──そんなまやかしのスローガンに踊らされてはいけない」と語りかけます。美しい自然の中で穏やかに暮らすという幻想の裏にある、“過酷な現実” と “覚悟の必要性” を、読者に突き付ける姿勢が鮮烈です。

本書は以下の8部構成から成り立っています。

1.移住前の段階

2.ログハウス

3.薪ストーブの話

4.狩猟問題

5.電気柵問題

6.水問題

7.他にも問題が山積み

8.移住者と地元民

本書の前半では、1~3部において、田舎暮らしの計画段階から、家づくりや住環境に至るまで、理想と現実のギャップを鋭く指摘しています。主なポイントは以下の通りです。

◆ 「土地は安い」は幻想。現地視察や登記問題など想定外の障壁が多い

◆ ログハウス建築の憧れの裏にある高コストとメンテナンス地獄

◆ 薪ストーブは“暖かさ”以上に“労力”と“知識”を求められる存在

本書の中盤では、4~6部において、自然との共生における実際の問題──狩猟被害、電気柵、水源トラブルなどに光を当てます。主なポイントは次の通りです。

◆ 猪や鹿など獣害との果てしない闘いが、日常の一部になる

◆ 電気柵や防護設備の設置・管理は高額かつ継続的な労働

◆ 地下水の枯渇や井戸の故障により“命の水”すら不安定に

本書の後半では、7~8部において、想像を超えるトラブルと、地元住民との複雑な関係性について描かれています。主なポイントは以下の通りです。

◆ 田舎特有の“お節介”や“監視の目”に苦しむ移住者

◆ 除雪や草刈り、火の管理など、年中続く雑務が心身を削る

◆ 美しい自然は“慣れ”とともに風景になり、感動は薄れていく

この本の締めくくりとして著者は、「自然と共に暮らすとは、自然に支配されること」と語りかけ、甘い幻想を手放した “覚悟ある田舎暮らし” の重要性を読者に突きつけています。

都会に疲れ、田舎に “癒し” を求めている人ほど、本書は心に刺さることでしょう。「いつかは田舎で暮らしたい」と考えている人が読むべき、現実直視の書です。

ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。

https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ

では、今日もハッピーな1日を!【3794日目】