『生きる言葉』

「“言葉の力が生きる力とも言える時代に、私たちは日本語の足腰をどう鍛えるか”」――そんな根源的な問いを投げかける一冊があります。

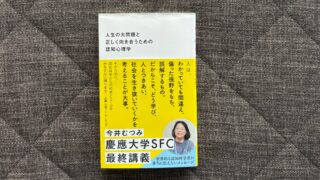

本日紹介するのは、1962年大阪府生まれ、早稲田大学第一文学部卒業。学生時代に佐佐木幸綱氏の影響を受けて短歌を始め、1988年に『サラダ記念日』で現代歌人協会賞を受賞。以降『愛する源氏物語』『未来のサイズ』など多数の著作を発表し、2021年には迢空賞を受賞した歌人・俵万智(たわら・まち)さんが書いたこちらの書籍です。

俵万智『生きる言葉』(新潮新書)

この本は、恋愛、子育て、ドラマ、歌会、SNS、AIなど、現代社会のあらゆるシーンで「言葉の力」をどう使い、どう育てるかを歌人ならではの視点で考察した一冊です。

本書は以下の11部構成から成っています。

1.「コミュ力」という教科はない

2.ダイアローグとモノローグ

3.気分のアガる表現

4.言葉が拒まれるとき

5.言い切りは優しくないのか

6.子どもの真っすぐな問いに答える

7.恋する心の言語化、読者への意識

8.言葉がどう伝わるかを目撃するとき

9.和歌ならではの凝縮力と喚起力

10.そこに「心」の種はあるか

11.言葉は疑うに値する

この本の冒頭で著者は、スマホとネットが日常の一部となり、顔の見えない人とも容易にコミュニケーションできる便利さと同時に、 言葉をめぐる“やっかいさ”が増した現代において、言葉をどう鍛え、どう生かすかが大切だと述べています。

本書の前半では、「コミュ力という教科はない」「ダイアローグとモノローグ」「気分のアガる表現」「言葉が拒まれるとき」について、子ども時代や演劇の現場、SNSでのやりとりを通じて言葉の意味を探ります。主なポイントは以下の通りです。

◆ 言葉の力を育てるのは日常の体験と人との関わり

◆ 演劇の稽古場で学ぶ「同じ言葉も文脈で変わる」体験

◆ ラップと短歌に共通する“言葉のリズム”の魔法

◆ クソリプや機械とのやりとりから学ぶ言葉の受け止め方

◆ 曖昧さを受け入れる日本語の柔らかさ

この本の中盤では、「言い切りは優しくないのか」「子どもの真っすぐな問いに答える」「恋する心の言語化、読者への意識」「言葉がどう伝わるかを目撃するとき」に焦点を当て、言葉が持つ繊細な力と、心を表現する難しさを語っています。主なポイントは以下の通りです。

◆ 「も」や曖昧表現が持つ日本語独自のやさしさ

◆ 子どもの問いに正面から向き合うことで深まる言葉の力

◆ 恋や感情を言語化する際の“塩梅”の大切さ

◆ 読者が参加して完成する「歌会」の体験価値

◆ 言葉が人をつなぐ場で生まれるコミュニケーションの豊かさ

本書の後半では、「和歌ならではの凝縮力と喚起力」「そこに『心』の種はあるか」「言葉は疑うに値する」において、日本文化における言葉の特質と未来への可能性を示しています。主なポイントは以下の通りです。

◆ 『枕草子』『源氏物語』に見る言葉の美意識と表現装置

◆ 短歌に宿る“凝縮された感情”が喚起する力

◆ AIとの対話から気づく「言葉の新しい可能性」

◆ 言葉の贅沢さを味わうことで心が豊かになる

◆ 生涯をかけて「言葉の答え合わせ」を続ける営み

この本の締めくくりとして著者は、「言葉は疑うに値する」とし、時に無自覚に使う言葉の一つひとつに目を向け直し、その豊かさを味わうことが生きる力になると伝えています。

現代のあらゆる場面に寄り添い、言葉の力を改めて見つめ直すことができる一冊です。ぜひ手に取ってみてください。

ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。

https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ

では、今日もハッピーな1日を!【3859日目】