『ゆるい職場-若者の不安の知られざる理由』

「“ゆるい職場”でも、若者は不安を抱えて辞めてしまう」――そんな逆説的な現象を、データと現場取材をもとに明らかにした実践的な一冊があります。

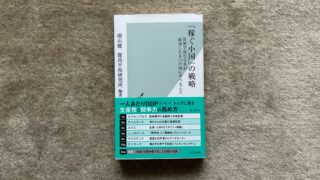

本日ご紹介するのは、1986年岐阜県生まれ、一橋大学大学院社会学研究科修了後、経済産業省に入り、産業人材政策や福島支援、「未来投資戦略」策定に参画し、現在はリクルートワークス研究所主任研究員および一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事として、若者のキャリア形成と職場環境を研究している古屋星斗さんによるこちらの書籍です。

古屋星斗『ゆるい職場‑若者の不安の知られざる理由』(中公新書ラクレ)

この本は、昨今の“働きやすい”とされる職場環境が、若者にとってはむしろ不安を生む温床になっているという問題を、実証調査と若者・企業のインタビューから解きほぐす実践的なガイドです。

本書は以下の8部構成から成っています。

1.注目すべきは「若者のゆるさ」ではなく「ゆるい職場」

2.若者はなぜ会社を辞めるのか

3.「ゆるい職場」時代の若者たち

4.「ありのままで」、でも「なにものか」になりたい

5.若者と職場の新たな関係

6.若手育成最大の難問への対処

7.助走としての学校生活

8.ゆるい職場と新しい日本

この本の冒頭では、若者が「働きやすくなった職場を辞めてしまう」現象を取り上げ、「ゆるさ=自由」ではなく不安を生む構造にこそ注目すべきだと提示しています。

本書の前半(1~2部)では、「ゆるい職場」の構造と若者の離職理由を理論とデータで分析し、次のようなポイントを示しています。

◆ 「職場運営改革」によって労働環境は好転したが、若年離職率は3割前後で推移

◆ 過剰な叱責の減少が現代若者のリアリティショックを引き起こしている

◆ 若者が「好きだから仕事を続けたい」と思っても、不安が勝り辞める現象が進行

◆ 離職理由が不満型から「不安型転職」に変化

◆ 上司・先輩がロールモデルにならず、若者の不安を増幅させている

本書の中盤(3~5部)では、「ゆるい職場」で育つ若者たちの世代特性と職場関係の変化を、実例とともに丁寧に解説しています。主なポイントは以下の通り。

◆ 若者は過去の育成モデルが通用しない自分たちだと自覚している

◆ “白紙”ではなく社会経験を積んで入社する若者が増えている

◆ グレートリセット後は「育ちより行動」が評価基準となりつつある

◆ 「スモールステップ型」の自律促進プロセスが効果的であることが確認

◆ 職場との新しい関係性として「ハイパー・メンバーシップ型」のあり方が浮上

本書の後半(6~8部)では、ゆる職時代における育成の難題や、学校・社会全体でのキャリア支援の再構築に踏み込んでいます。主なポイントは以下の通りです。

◆ 成長すると辞める若者の“二重の矛盾”にどう対処するか

◆ 横の関係を活かし「関係負荷なくストレッチ仕事を提供する」手法

◆ 仕事外の社外活動を含む“多元的キャリア支援”の必要性

◆ 学校教育における“自律動機”の醸成が採用力に直結

◆ 自律なき自由に依存せず、パターナリズムの弊害を超える制度設計

この本の締めくくりとして著者は、「ゆるい職場が若者を追い詰めるのではなく、若者と職場が互いに“関係し合える自由”をデザインすることが、社会全体の課題である」と説いています。

あなたも本書を手に取り、「ゆるさ」ではなく「関係設計」こそが鍵であると気づき、若者との新しい職場づくりを考える第一歩にしてみませんか?

YouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』でも若手育成や働き方改革に関する対談・解説を配信中。ぜひチャンネル登録を!

https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ

では、今日もハッピーな1日を!【3772日目】